Les ministres de la paroisse partagent leur prédication

Les ministres déposent régulièrement leurs prédications sur le site de la paroisse afin de permettre aux personnes qui le désirent de retrouver l’essentiel de la prédication du dimanche.

La prédication depuis le lutrin ou la chaire ne se réduit pas à la lecture d’un texte. En effet, le prédicateur prend toujours des libertés face à son texte écrit, parce qu’il a devant lui une assemblée avec laquelle il entre en interaction au fur et à mesure que se vit la prédication.

Nous vous souhaitons une agréable lecture et n'hésitez pas à prendre contact avec la prédicatrice ou le prédicateur du jour.

25 janvier 2026 | Olivier Rosselet

Eglise en mission : Justice (Mt 5,6)

Lecture : Zacharie 7,9 ; Psaumes 37,1-6 ; Matthieu 5,6

La justice

La justice concerne la manière dont nous vivons ensemble, dont nous prenons sons des uns et des autres. Et tout particulièrement des personnes les plus vulnérables. Cette manière de vivre touche de manière indissociable notre relation avec Dieu.

Là où la justice est bafouée, les relations humaines se fragilisent et notre relation avec Dieu est elle-aussi atteinte. A l’inverse, rechercher la justice, en avoir faim et soif, c’est reconnaître que notre foi ne peut être séparée de notre manière de vivre, de partager et de nous engager dans le monde.

Mission impossible ?

Mission impossible ?

C’est ce qu’a pensé un jour Martin Luther King, ce pasteur qui a lutté pour les droits civiques des noirs aux Etats-Unis. Au milieu de la nuit, il entend le téléphone, se lève, descend à la cuisine, décroche et entend : « Je vais te tuer ».

Ce n’est pas la première fois que King reçoit ce genre de menace. Mais cette nuit, seul, dans sa cuisine. Il n’en peut plus. Il n’y croit plus, il n’a plus de courage, plus d’énergie. Il choisit de tout arrêter.

Et c’est à ce moment-là que Dieu intervient. King, mystérieusement, entend une voix qui lui dit : « Défend la justice, défend la vérité, et je serai à tes côtés pour toujours ». King est transformé. Il n’a plus de crainte, plus d’incertitude. Il est prêt. Et on connaît son combat. Cette « expérience de la cuisine », comme il l’appellera plus tard, le transforme.

C’est sa spécialité à Dieu : créer un chemin là où n’y en a pas. Pensez à la mer Rouge traversée par les Hébreux lors la sortie d’Egypte, pensez à la résurrection de Jésus ! C’est souvent quand on croit Dieu absent, que tout est fini, que Dieu se révèle !

Rechercher la justice, mission impossible ? Avec Dieu, non. Mais la quête de la justice est un chemin exigeant ! Cela demande de croire, envers et contre tout, cela demande du courage. C’est désirer une vie réconciliée fondée sur la fidélité, la solidarité et la paix. Les injustices ne tombent pas du ciel comme une catastrophe naturelle. Elles sont le résultat de rapports de force, de choix politiques et économiques, de systèmes hérités tels le colonialisme, le patriarcat et le racisme. C’est eux qui choisissent qui a accès aux ressources, à la parole et à la sécurité. Nous vivons dans un monde profondément violent et déséquilibré.

L’Eglise

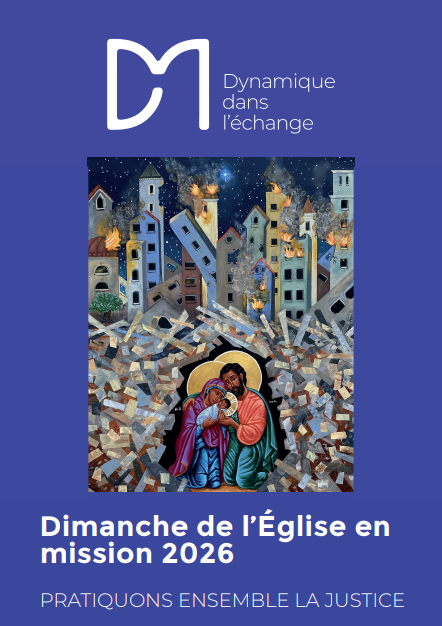

L’Eglise ne peut pas rester muette et inactive, elle doit agir, et elle le fait déjà. Je ne résiste pas à vous montrer un dessin de presse d’Alex, caricaturiste au journal de la Liberté, lors de l’élection du pape Léon XIV.

L’Eglise est appelée à être prophétique, à dénoncer l’injustice. Soyons celles et ceux qui non seulement demande la justice, mais incarnent cette faim et cette soif dans chaque programme, chaque partenariat, chaque relation.

Cette soif de justice se traduit par des actions concrètes de la mission, telles que celles lues dans le livre du prophète Zacharie : Conduisez-vous les uns envers les autres avec amour et bonté. N’opprimez ni les veuves, ni les orphelins, ni les étrangers, ni les pauvres. Ne préméditez aucun mal les uns à l’égard des autres.

Au Bénin, par exemple, la justice passe par l’alphabétisation. Une artisane à Cotonou, maman Adjo, se faisait régulièrement spolier. Depuis qu’elle a appris à lire, elle témoigne : « Révérende, maintenant, je peux lire la Parole de Dieu, et je ne peux plus me faire tromper par les hommes. ».

Le DM à Cuba, là aussi, apporte un peu de justice. On l’a entendu, on l’a vu avec la présentation de Anne.

Instatisfaction

La justice est indissociable d’une relation restaurée avec Dieu et avec les hommes. Avoir faim et soif de justice, c’est adopter un état d’insatisfaction sacrée face à tout ce qui défigure l’image de Dieu dans l’être humain : la violence, la pauvreté, l’exclusion et surtout l’injustice.

Cette indignation doit nous donner des ailes. Vous avez probablement lu le billet d’Eloïse Deuker dans le journal de Morges il y a 10 jours. Elle se demandait si nos indignations étaient toujours légitimes, si parfois on ne passait pas à côtés de l’essentiel. Elle terminait en disant : notre indignation n’est saine que lorsqu’elle naît du souci de l’autre et du bien commun. S’indigner pour ce qui est juste, poursuivait-elle, c’est laisser notre sensibilité et notre colère s’élargir, jusqu’à inclure celles et ceux que l’on ne voit pas toujours. Fin de citation.

Avoir faim et soif de justice, c’est l’essentiel. Sans manger et sans boire il n’est pas possible de vivre. Sans justice, la vie n’est pas possible non plus.

La faim et la soif sont des réalités que de nombreuses communautés, que de nombreux pays, connaissent concrètement et profondément. Seule la justice peut changer le monde.

Conclusion

« Heureux celles et ceux qui pratiquent la justice ». Chouraqui, un Juif qui a traduit la Bible, ne dit pas « Heureux », mais « En marche ». « En marche celles et ceux qui pratiquent la justice ». Il y a un appel, une injonction, une exhortation.

Jésus n’invite pas seulement à espérer, il appelle à agir. Il nous montre que la justice n’est pas un concept, mais un chemin. Blaise Hoffmann dans un article récent disait : Pour ne pas confisquer le pouvoir, il faut cheminer, cheminer en questionnant. L’exact contraire des décisions hâtive et capricieuses de certains chefs d’Etat aujourd’hui. Fin de citation. Oui, la justice est un chemin. Alors, en marche !

Les femmes qui œuvrent dans l’agroécologie, les jeunes qui protègent l’environnement, les organisations qui défendent les droits des plus faibles, les hommes qui se battent pour conserver leur lopin de Terre, les bénévoles qui se donnent sans compter, Terre Nouvelle qui soutient tant de projets de par le monde.

Toutes et tous répondent déjà à cet appel ! Heureux sont-ils, heureuses sont-elles, car ils se rassasient du Royaume de Dieu.

11 janvier 2026 | Eveline Heutmann

Participer au réseau de diffusion (Matthieu 4,12-23)

Lecture : Evangile selon Matthieu 4,12-23

Qu’ont en commun des marques comme Tupperware, CrossFit, Zumba ou Thermomix ? -

Elles sont diffusées selon le principe du network marketing – marketing de reseau, ou marketing à plusieurs niveaux. Le principe est simple : des clients sont recrutés comme vendeurs, ces vendeurs recrutent à leur tour de nouveaux clients, dont certains deviennent eux-mêmes vendeurs, et ainsi de suite. Qui n’a pas encore de souvenirs des réunions Tupperware !

Même notre Église fonctionne parfois de cette manière : pensons par exemple à Godly Play, aux cours Alpha, et à bien d’autres initiatives.

Et si l’on veut utiliser ce langage du monde économique, on pourrait dire que Jésus aussi a utilisé ce mode de diffusion.

La toute première chose qu’il fait, avant même de « vendre » quoi que ce soit, c’est d’appeler des personnes à entrer dans sa communauté. Ces personnes deviendront plus tard ses collaborateurs et transmettront son « produit », à savoir le message du salut de Dieu. Et ces nouveaux clients, les bénéficiaires du salut, sont eux aussi appelés à devenir de nouveaux « vendeurs » :

« Allez dans le monde entier, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. »

Et c’est ainsi que cela s’est transmis, autour du monde entier et de génération en génération, jusqu’à chez nous aujourd’hui.Nous sommes là aujourd’hui grâce à tous ces clients – vendeurs.

On pourrait dire, avec un clin d’œil, que Jésus a lancé le réseau de diffusion le plus réussi de toute l’histoire.

Au début de son activité, Jésus s’installe à Capharnaüm, au bord du lac de Galilée. Nous ne connaissons pas la raison précise : Avait-il reçu un ordre divin ?

Y avait-il plus de travail là-bas qu’à Nazareth ?

Est-ce que c’était une région plus animée, avec une belle plage, ou y avait-il de la famille ? - L’auteur biblique y voit surtout l’accomplissement d’une prophétie de l’Ancien Testament : selon le prophète Ésaïe, c’est exactement dans la région de Zabulon et de Nephtali que devait commencer à briller la lumière du Messie. Quoi qu’il en soit, Jésus était probablement déjà bien connu dans la région et des habitants.

Je pense donc que Simon et André, Jacques et Jean, les deux paires de frères et fils de pêcheurs, connaissaient déjà Jésus.

Quand il les appelle à le suivre, ils semblent prêts, mûrs pour cette décision, au point de tout laisser : leur famille, leur métier, pour entrer en formation auprès de Jésus.

Quand j’étais jeune, cette radicalité me faisait peur.

En lisant le texte, on a presque l’impression que les disciples ont complètement rompu avec leurs familles, qu’ils ont tout abandonné, comme s’ils entraient dans une secte.

Est-ce que Dieu pourrait vraiment me demander une chose pareille ?

En réalité, pour ces disciples-là, ce n’est pas tout à fait le cas.

Plus tard, ils retourneront régulièrement dans leurs familles et dans leur vie quotidienne.

Mais, ce sont leurs priorités ont changées.

Ce qui comptait désormais vraiment, c’était Jésus, son message, son Royaume, la communion avec lui et entre eux.

Les disciples entrent alors en apprentissage auprès de Jésus.

Ils le voient guérir des malades, ils l’écoutent enseigner, ils posent des questions.

Ils vivent ensemble, en communauté, et ils se disputent aussi – cela fait partie de la vie commune.

Et assez vite, Jésus les envoie en en stage : ils partent seuls, mettent en pratique ce qu’ils ont appris et font leurs propres expériences.

Les disciples sont donc, dès le début, à la fois disciples et apôtres.

Ils font partie d’une communauté avec Jésus, où ils se ressourcent et vivent leur foi ensemble, et en même temps ils sont envoyés, pour transmettre au monde ce qu’ils ont reçu.

Dans ce langage économique, on pourrait dire : ils sont à la fois clients et vendeurs.

Nous aussi, aujourd’hui, nous sommes ici, un dimanche, à l’église.

Aujourd’hui, nous sommes des disciples : nous nous ressourçons, nous vivons la communion avec Jésus, présent dans sa Parole, dans le pain et le vin, par l’Esprit Saint.

Mais en tant que Chrétien, on est toujours invité et envoyé, disciple et apôtre. Demain, nous retournons à notre quotidien : au travail, dans nos familles, au village, dans nos associations. Et là, les choses deviennent plus compliquées.

Devrions-nous commencer à prêcher l’Évangile à haute voix, imposer les mains, guérir des malades, chasser des démons ?

Peut-être sommes-nous aussi découragés : que pouvons-nous bien faire, nous, paroisse de LPV/SLV ? Nous sommes peu nombreux, et plutôt âgés. Bientôt, nous serons fusionnés, et nous n’existerons plus.

Alors, que pouvons-nous faire ? Que pouvons-NOUS faire, nous ?

J’aimerais vous encourager.

On peut faire quelque chose : s’engager – pour notre famille, pour un voisin, dans le cadre d’une organisation ou de la paroisse.

On peut, en fait, parfois, parler de Dieu et de notre foi, quand cela semble juste et approprié.

Et surtout, nous pouvons prier. Pour prier, on n’est jamais trop vieux.

Nos prières nous paraissent souvent faibles ou superficielles, mais je crois que Dieu peut les utiliser et en faire quelque chose de grand.

Le fait que nous soyons réunis ici aujourd’hui, que vous soyez venus à l’église, tout ce que vous faites ensemble dans la paroisse, ce n’est pas seulement pour nous-mêmes.

J’en suis convaincu : cela a un impact réel, presque apostolique, sur notre village, sur notre commune, sur notre environnement.

Les gens remarquent qu’il y a encore des personnes qui croient.

Ils entendent encore les cloches.

Et face à des événements tragiques, comme le drame de Crans-Montana, on se rend compte à quel point l’Église, ou mieux : la foi, la parole, la prière, devient soudain importante.

Tout cela nous paraît peut-être peu de chose, des futilités, mais c’est plus que nous pouvons nous imaginer.

Dieu peut l’utiliser.

Comme Pierre et André, Jacques et Jean, il nous a intégrés, nous aussi, à son grand projet de salut.

Son plan pour le monde dépasse largement notre horizon temporel, et nous pouvons avoir confiance : nous y avons aussi une place importante, même si nous ne la voyons pas toujours.

Et il mènera ce plan à bien, avec nous, et même malgré nous :

Ce grand pland, ce projet de faire rayonner la lumière de son salut, de son amour et de sa délivrance, de Capharnaüm, de Zabulon et de Nephtali, de personne en personne, sur toute la terre et à travers les siècles, jusqu’à son retour.

Tupperware a d’ailleurs fait faillite.

Avec Dieu, cela n’arrivera pas. Nous pouvons en être sûrs, car les « chiffres » ne dépendent pas uniquement de nos forces.

L’apôtre Paul l’exprime ainsi dans sa lettre aux Corinthiens :

« C’est le Christ lui-même qui vous rendra fermes jusqu’au bout, afin que vous soyez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle : c’est lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. »

Amen.

4 janvier 2026 | Elio Jaillet

Les murs sont tombés (Ephésiens 2,11-18)

Lectures: Esaïe 60,1-6 ; Éphésiens 2,11-18 ; Matthieu 2,1-12

Le prince de la paix

L’Évangile qu’il nous est donné à comprendre aujourd’hui n’a rien de mystérieux, rien de caché, rien de cryptique. Il est tout à fait clair : en Jésus-Christ tous les murs de séparation sont tombés.

Tout ce qui pouvait se trouver entre nous, toutes les ignorances, les différences de rangs, de statut, d’origine, les préjugés, les histoires de haines et de mépris : tout cela est tombé.

C’est simple. Ce n’est pas compliqué.

Jésus-Christ est celui qui donne sa paix, non seulement à celles et ceux qui se trouvent auprès de lui, mais aussi à celles et ceux qui sont au loin de lui.

Le mouvement est centripète, va de la périphérie au centre : toute la réalité est appelée à trouver en Christ sa paix. C’est en lui que ce qui était divisé trouve son unité.

Et c’est une paix qui concerne même celles et ceux qui sont en guerre les uns avec les autres, ceux qui sont hostiles les uns aux autres, qui ne souhaitent rien de plus que de voir l’autre disparaître.

Et ce n’est même pas qu’il faut se la mériter cette paix. C’est lui qui vient la donner – Christ en venant dans le monde a amené cette paix et aujourd’hui encore amène toute chose à se rassembler dans cette paix.

Une paix qui n’est pas seulement un temps de pause entre deux guerres – comme une trêve. Une paix qui n’est pas non plus seulement la paix du plus fort sur le plus faible – la paix des gagnants. Une paix qui n’est pas seulement spirituelle, intérieure : une paix qui est matérielle, relationnelle, sociale, écologique, politique.

C’est une paix qui est une vie pleine et juste. Une paix sans remords ni ressentiment. C’est la vie pleine, réconciliée, guérie, la paix qu’il y a lorsque règne la justice, lorsque personne n’a à souffrir de la faim, de la soif, des inégalités, des discriminations, du malheur.

Pas de message caché, pas de symbole obscur à interpréter, pas de révélation qu’il faudrait encore attendre. Tout est dit. Tout est là.

Le Christ, Jésus de Nazareth, cette personne qui a vécu la vie du Dieu créateur de toute chose parmi les humains, jusque dans sa mort, donne la paix que Dieu a promise à toute créature. Il le fait aujourd’hui, comme il l’a fait hier, comme il le fera demain.

Le refus du Prince

L’énigme, l’os, est ailleurs. Alors que cette paix est offerte, on continue à faire comme si elle n’existe pas, comme si on devait encore l’attendre, comme si elle ne nous était pas donnée, là, simplement.

Le récit de la venue des savants d’Orient est une manière de mettre des mots sur cette situation étrange. Ces savants, ces mages, viennent de loin. Ils doivent recourir à des voies obscures (suivre des étoiles) pour trouver le roi des rois. Pour le peuple d’Israël, leur arrivée devrait être un signe limpide et clair : les nations arrivent avec leurs richesses à Jérusalem, annonçant l’accomplissement des promesses que Dieu a fait à Israël.

Les mages, ceux qui viennent de loin, semblent percevoir les choses. Le habitant de Jérusalem, ceux qui sont proches – les plus proches mêmes du Christ : ils sont aux bénéfices des promesses de l’alliance et des prophéties – semblent complètement à côté de la plaque. Ils ont les clefs pour comprendre ce qui se passe, et pourtant ce sont eux qui semblent dépendre des étrangers pour pouvoir reconnaître le Christ. Et pire : à la déception ils répondront par la violence – le massacre des enfants nouveau-nés. Là où le Christ amène la paix, son peuple répond par le refus et la violence. Là où le roi brise des barrières, ses sujets en érigent de nouvelles.

Cette étrange situation est une constante de la vie de Jésus, mais aussi de ses disciples. Celles et ceux qui ont les clefs en main pour recevoir le prince de la Paix semblent incapables de le reconnaître, ou de le rejoindre.

Et nous ne devrions pas croire que cette situation ne nous concernerait pas nous, parce que nous nous serions dans la foi et pas les autres. Les murs de l’hostilité, les murs de séparation sont tout aussi actifs chez nous qu’ils le sont ailleurs.

L’énigme se trouve là, dans cette résistance persistante. Le Christ attire toute chose à lui dans sa paix – une paix qui abat tous les murs qui nous séparent les uns des autres. Et face à cette attraction, nous continuons à placer des murs entre nous (consciemment, inconsciemment) – des murs dont certains profitent et que d’autres subissent. C’est toujours la même histoire.

Mais ça reste simple

Et pourtant, à nouveau, le message est simple : ces murs sont tombés en Christ. Dans sa manière de vivre, dans l’amour qu’il prêche et enseigne, par la présence de Dieu en lui, par la vie partagée avec ses disciples, etc. Dieu est là : et il ne se cache pas.

Quelque chose va se terminer. Ces murs sont en train de s’écrouler, de tomber. Leur histoire est passée. Ils ne vont pas durer.

Notre rassemblement aujourd’hui en est un témoignage. Et à chaque fois que nous vivons la Cène, comme nous allons le faire aujourd’hui, nous l’affirmons : rien ne pourra plus jamais nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ.

Ce qui va mourir

Alors, reste la question : qu’est-ce qui en nous va encore disparaître, pour que nous entrions pleinement dans cette attraction, dans ce mouvement centré sur le Christ et sa paix ?

C’est une question spirituelle, personnelle, mais aussi collective. Elle invite à un cheminement, un exercice, du travail – non pas pour acquérir quoi que ce soit, mais pour approfondir notre participation au Christ, dans le temps de notre vie ici sur terre.

Sur le feuillet que je vous ai distribué, vous avez une proposition de consigne – quelque chose que je vous invite à essayer de vivre, disons dans le temps qui s’ouvre maintenant jusqu’à Pâques.

Si la paix nous est donnée – mais qu’apparemment quelque chose continue de résister à ce don – c’est qu’il y a quelque chose à creuser à cet endroit. Et ce sera en me confrontant particulièrement aux endroits où cette paix est la moins visible, la moins évidente, que je vais pouvoir creuser.

Il s’agira dans un premier temps d’identifier une personne, un groupe de personne, ou autre chose dont je me sais séparé – dont je peux dire qu’il n’y a pas de paix, ou simplement une indifférence importante.

Dans un second temps, il s’agit de se poser dans la prière et le discernement spirituel : qu’est-ce qui est en jeu dans cette relation ? Quelle histoire y est rattachée ? Qu’est-ce qu’elle suscite émotionnellement, voire corporellement ?

Dans un troisième temps, il s’agirait de susciter une rencontre. Et de continuer le discernement.

La confrontation est ici une chance de croissance : pas une question de vie ou de mort. C’est un travail que l'on peut faire une seule fois, plusieurs fois, avec différents groupes – c’est le travail de toute une vie. Mais c’est quelque chose à entreprendre activement : parce que ce faisant nous approfondissons la réalité du Christ, la paix que les mages ont perçue, alors qu’ils en étaient très éloignés. Une paix qui nous est déjà donnée et qui ne nous sera pas retirée.

Amen

28 décembre 2025 | Olivier Rosselet

L'adoration des bergers (Luc 2,1-15)

Lectures : Esaïe 62,11-12 ; Luc 2,15-20 ; Apocalypse 22,12-14.16

« Paix sur Israël ! »

- Paix sur Israël !

C'est la fin du psaume lu tout à l'heure:

- Paix sur Israël !

En ces jours qui suivent Noël, cette paix nous est destinée aussi. Ces dernières semaines étaient bien occupées: préparations, repas, fêtes, spectacles, concerts, rencontres, engagements divers et variés.

- Paix sur Israël !

Le Seigneur, en ce dimanche matin, nous offre sa paix. Une paix profonde. Une paix qui prend source en lui. Une paix issue de la confiance, de notre relation à Lui.

Il me revient un souvenir d'enfance: quand j'étais tout gamin, il m'arrivait de demander une "collette" à ma maman. Elle me prenait alors sur ses genoux et me serrait dans ses bras. J'étais tout contre elle, et j'étais bien. J'étais en paix. J'étais en sécurité. Rien ne pouvait m'arriver.

- Paix sur Israël !

En ces jours de Noël, Dieu nous donne sa paix. Un temps à part. Un temps suspendu. Nous avons besoin d'accueillir cette paix, de nous en nourrir aussi. Besoin de nous arrêter, de regarder, de recevoir.

D’ailleurs, dans le groupe « Rdv avec la Bible » qui se réunit chez Marianne Dessaux, nous avons choisi pour l’année qui vient, de suivre la brochure intitulée « le repos ». Le repos, la paix, le lâcher prise, le calme, pour bien commencer la nouvelle année !

Les bergers

Les bergers, après la venue l'ange se déplacent à Bethléem. Ils viennent vers l'enfant Jésus. Bien qu'ils aient eu devant eux un petit bébé, c'est eux, les bergers, que Dieu serre dans ses bras. Les bergers se sentent bien, comme dans du coton. Ils sont ressourcés, remplis d'amour, remplis d'une présence nouvelle qui ne va plus les quitter. Dieu leur offre une "collette" divine, tout contre lui.

En repartant, les bergers ne sont plus les mêmes. Ils étaient arrivés plein de questions, de doute, un peu de crainte aussi.

Ce n'est pas les mêmes personnes qui repartent. Bien sûr, Les bergers retournent à leurs moutons. Ils sont toujours bergers. Leur métier n'a pas changé. Mais ils sont transformés. L'Evangile nous dit qu'ils rendent gloire à Dieu, qu'ils chantent ses louanges pour tout ce qu'ils ont vu et entendu.

Adoration

Les bergers adorent leur Seigneur, lui rendent gloire, le chantent. Presque un état de béatitude ! J'appelle de tous mes vœux notre Eglise à vivre de tels moments. C'est tellement important.

Nous autres protestants réformés mettons la Bible au centre, la Parole, son interprétation, sa connaissance. Nous nous faisons un point d'honneur de bien comprendre le texte. Et c'est bien! Mais parfois ce désir de bien faire empêche la relation, le lâcher prise. Dieu reste à l'étroit dans notre tête au lieu de pouvoir profiter des vastes étendues de notre cœur.

Nos frères et sœurs catholiques et évangéliques l'ont bien compris, et se donnent les moyens de vivre l'adoration, si souvent absente chez nous.

Les catholiques régulièrement ont la possibilité de se placer devant le Christ. De rester en sa présence, sans que quelqu'un parle, chante, ou joue de la musique. Simplement se tenir en la présence du Christ dans le silence. Peut-être avez-vous déjà vu lors d'une retraite dans un monastère, ou dans une église catholique au début ou à la fin d'une messe, un bel objet en forme de soleil posé sur l'autel. Il s'agit d'un "ostensoir". A l'intérieur de celui-ci est placée une hostie consacrée, présence du Christ. Et tout un chacun présent dans l'église peut se recueillir devant le Christ, en silence. Les mains jointes, les mains ouvertes, simplement assis, debout ou à genoux, voire même parfois couché au sol face contre terre. La possibilité est donnée à chacun d'adorer le Seigneur. Ce n'est pas forcément des paroles, des prières, ou une écoute. C'est simplement être bien en la présence du Christ. Quand vous êtes bien avec une personne, par exemple après de nombreuses années de mariage. Il n'est pas nécessaire de se parler pour se comprendre. Etre ensemble suffit.

Nos frères et soeurs évangéliques vivent également des moments d'adoration. La forme est différente. Ils ont des chants d'adoration, ils lèvent les bras vers le ciel, vers Dieu. Ils nous arrivent de nous moquer gentiment de cette manière de faire, de les traiter de dévisseurs d'ampoules. et pourtant, cette adoration est bonne. Nous avons un Dieu grand, infiniment grand, qui mérite notre adoration, simplement pour ce qu'il est.

Nous, réformés, avons bien sûr des chants de louange. Nous remercions Dieu pour ceci ou pour cela, mais rare sont les fois où nous adorons Dieu pour qui il est ? Pour sa grandeur, pour sa sainteté.

Revenons à nos moutons. Les bergers rendent gloire à Dieu, chantent ses louanges. Sont-ils catholiques ou évangéliques ? Ils sont simplement émerveillés. Ils se laissent toucher par la grâce, par ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. Ils ont parcouru en quelques heures le plus grand pèlerinage qui soit, (montrer) celui qui va de la tête au cœur. Ils lâchent prise, ils laissent Dieu les serrer dans ses bras d'amour.

L'arbre de vie

Je suis l'étoile brillante du matin dit Jésus. je suis né dans la famille de David. Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Ils sont heureux ceux qui viennent à moi, ils mangeront le fruit de l'arbre de vie.

Le livre de l'Apocalypse est clair. L'enfant de la crèche vient nous sauver. Il nous ouvre à nouveau la porte du jardin qui avait été fermée et gardée par deux anges. Les anges aujourd'hui ne sont plus là pour nous interdire l'accès à Dieu, ils sont là pour nous indiquer le chemin vers Dieu, comme ils l'ont fait pour les bergers. L'arbre de vie est à nouveau accessible.

Toi Jérusalem, dit le prophète Esaïe, on ne t'appellera plus la "ville abandonnée" mais la "ville désirée". Depuis la naissance de Jésus, Dieu habite à nouveau au milieu de son peuple, au milieu de nous. Nous ne sommes plus abandonnés. Dieu nous serre tout contre lui.

Conclusion

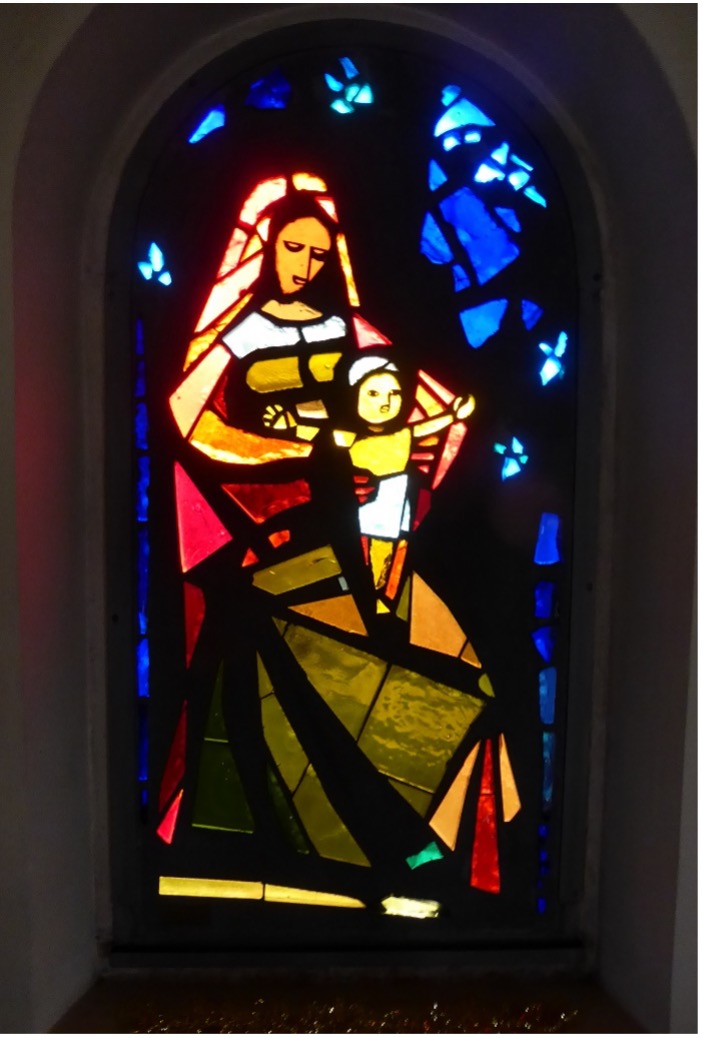

A Lully, dans le chœur de l’église, il y a un joli vitrail représentant Jésus bébé, qui tend les bras vers nous. Je vais rafraîchir votre mémoire.

Dans le conte de la jardinière de Nazareth, que Elio et moi avons raconté lors des Noël villageois, l’enfant divin tend également les bras vers la jardinière qui vient à lui.

Le bébé dans la crèche, alors qu’il venait de naître, a aussi tendu ses bras et ses petites mains potelées vers les bergers.

Ils étaient venus pour lui, comme nous tous ce matin. Le miracle s'est produit à ce moment-là. Les bergers s'en sont retournés en rendant gloire à Dieu et en chantant ses louanges.

Contemplez le vitrail. Je vous invite à adorer Dieu et à lui rendre gloire pendant quelques minutes dans le silence.

Laissez-vous "cocoler" par Dieu !

- Paix sur Israël !

25 décembre 2025 | Adjovi Grâce Prince Agbodjan

Culte de Noël (Matthieu 1,18-24)

Lectures : Esaïe 7,14 ; Luc 1,26b-31 ; Matthieu 1,18-24

Appelés à faire confiance au plan de Dieu

Je me pose une question :

et si le récit de la Nativité parlait aussi de notre propre vie ?

Frères et sœurs, à travers la naissance de Jésus,

Dieu nous rappelle le mystère de notre propre existence.

Nous savons d’où nous venons : d’un père et d’une mère.

Mais en chacun de nous, il y a plus encore : une part que nul ne peut donner, cette étincelle de Dieu déposée en nous dès l’origine

« Dieu a mis dans le cœur de l’homme la pensée de l’éternité. » nous dit la Bible dans (eccl 3.11) oui en chacun de nous demeure un trésor.

Dieu nous a fait à son image Dès la Genèse, Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image. »

Notre vie n’est pas le fruit du hasard : nous sommes appelés à l’existence par Dieu, voulus à son image.

Et cette volonté que Dieu a eue pour nous dès l’origine s’accomplit parfaitement en Jésus. Dieu se fait l’un de nous pour refléter son image en naissant d’une femme, Marie.

Emmanuel, Dieu avec nous, est entré dans le monde dans le silence de Bethléem, porté par l’amour de Marie et la fidélité de Joseph.

Marie : Je suis fiancée à Joseph. Je me souviens de ce jour où, dans le silence de ma maison, une présence m’a visitée. Mon cœur était simple et paisible, quand l’ange est entré et m’a saluée. Ces paroles m’ont troublée : il parlait de grâce, il disait que le Seigneur était avec moi. Je ne comprenais pas ce que cela pouvait signifier. Mon âme s’est émue de crainte et d’étonnement.

Alors il m’a dit de ne pas avoir peur, que j’avais trouvé grâce devant Dieu, et qu’un mystère allait s’accomplir en moi : je porterais un fils, et je lui donnerais le nom de Jésus. En cet instant, entre tremblement et confiance, j’ai senti que Dieu entrait dans ma vie pour y déposer sa promesse.

JOSEPH : ACCUEILLIR DIEU DANS L’INCOMPREHENSIBLE

L’Évangile de Matthieu nous relate des faits qui ont ébranlé la vie de Joseph

Aujourd’hui, à Saint-Prex, quel serait l’effet d’une telle nouvelle dans ma vie, quelle que soit la situation qui me touche ?

Joseph: Moi, Joseph, je suis fiancé à Marie. Avant même que nous vivions ensemble, j’ai appris qu’elle attendait un enfant, et mon cœur en fut bouleversé.

Je savais sa droiture et pourtant je ne comprenais pas ce qui arrivait ; alors, parce que je voulais être juste et la préserver du déshonneur, j’ai décidé en silence de me séparer d’elle.

Mais tandis que ces pensées m’habitaient, le Seigneur m’a parlé dans un songe : un ange m’a appelé par mon nom et m’a dit de ne pas craindre de prendre Marie pour épouse, car l’enfant qu’elle portait venait de l’Esprit Saint.

En me réveillant, la paix est entrée en moi, et j’ai compris que Dieu me confiait une place humble mais essentielle dans l’accomplissement de sa promesse.

Joseph un homme bon, juste, humble à l’écoute de Dieu.

Le prophète Esaïe avait annoncé : la jeune femme mettra au monde un fils. Cette promesse le rejoint. Le signe annoncé vient bousculer son plan de vie , son projet s’effondre, son avenir se trouble.

Joseph cherche une solution dans la douceur, loin du scandale.

C’est dans cette nuit intérieure que Dieu le rejoint.

Un ange du Seigneur lui dit : - Ne crains pas, Joseph, car ce qui est en Marie vient du Saint-Esprit.

Cette parole change tout.

Elle transforme la peur en confiance

Le désarroi en mission,

Le déshonneur devient un l’honneur.

Joseph est identifié dans l’histoire d’une famille qui a traversé le temps jusqu’à nous !

Joseph ne discute pas : il écoute, il se lève, il agit.

Par son “oui”, il devient le gardien du mystère de Dieu.

Serviteur silencieux.

Et si nous observions notre vie dans le miroir de Joseph ?

Nous ne sommes peut-être pas Joseph et pourtant, combien de fois vivons-nous ce qu’il a traversé ?

Des situations qui nous échappent, des circonstances qui bousculent nos plans, des nuits de doute où l’on ne voit plus clair.

Comme Joseph, nous aimerions comprendre.

Mais parfois, c’est quand tout semble obscur que Dieu agit. Dans ces circonstances, on peut recevoir une parole.

Dieu tisse son dessein à dans ce qui nous déroute.

Non pour nous briser, mais pour nous façonner.

Non pour éteindre la lumière en nous, mais pour raviver son Esprit qui est en veille en nous.

Nos circonstances deviennent alors des lieux de rencontre : des lieux où Dieu murmure, N’ai pas peur fais confiance

UN DIEU QUI NOUS A TISSES

D’une certaine manière il nous a fait participer au mystère qui a façonné notre Seigneur Jésus dans la crèche

Le Psaume 139 l’exprime magnifiquement :

« C’est toi qui m’as tissé dans le ventre de ma mère, sur ton livre étaient inscrits les jours qui m’étaient destinés. »

Dieu nous a tissés dans le secret avec la même tendresse que pour son Fils.

Il a déposé en nous aussi une source intérieure, une présence discrète mais réelle : en chacun une part de sa vie attend de se réveiller et se manifester.

Marie a dit oui, elle est rentrée dans le miracle d’enfantement du divin.

Joseph a dit oui, il a participé au merveilleux plan de Dieu pour le monde.

Grâce à l’obéissance de Marie et de Joseph, Dieu vient parmi nous, lui, l’Emmanuel.

Nos existences ne sont pas des hasards dans ce monde.

Nous sommes tous des projets d’amour divin, porteur d’un essentiel. Un trésor invisible mais puissant pour bénir comme Joseph, quand l’ombre s’approche.

Et si Noël était la preuve d’une alliance imperceptible ?

Peut-être l’alliance entre le visible et l’invisible.

Alors que nous célébrons Noël, que voyons-nous vraiment ?

Un enfant ?

Oui, mais plus encore : nous pouvons y voir la fidélité de Dieu.

Nous pouvons voir sa présence !

Si nous regardons avec les yeux de la foi nous pouvons voir encore davantage : Dieu a fait une alliance concrète avec notre humanité. Il nous a rejoint !

À Bethléem, l’Infini s’est fait petit.

Le Tout-Puissant s’est fait vulnérable.

Dieu n’entre pas dans le monde par la force, mais par la tendresse.

Aujourd’hui encore Il ne s’impose pas. Il se propose, simplement, humblement, là où nous sommes.

Pourrions aussi dire que Noël est la fête où nous retrouvons confiance ?

Confiance en Dieu.

Confiance en sa promesse.

Confiance que l’impossible devient possible avec Dieu.

Confiance que l’inexplicable devient réalité.

Comme Joseph, nous avons un rôle unique.

Nous sommes appelés à être porteurs de confiance,

témoins de paix, veilleurs d’espérance.

Ces mots sont immatériels mais réels.

« La confiance, la paix, l’espérance »

Nous y aspirons tous n’est-ce pas Marie et Joseph ?

Dieu veille en nous tel une braise sous la cendre. Comme pour toi Joseph, la disposition d’un cœur suffit à réveiller sa lumière pour qu’elle rayonne au grand jour.

Joseph : Dieu travaille en silence. Quand l’avenir inquiète, souvenons-nous : Dieu est là. Il murmure à nos cœurs :

« Ne crains pas. ».

Marie : Alors nous pouvons expérimenter la bénédiction pour nous-mêmes et ceux qui marchent à nos côtés.

Heureux, heureuse, celui et celle qui répond :

- Emmanuel, Dieu est avec moi.

Amen

21 décembre 2025 | Elio Jaillet

Des fantômes anciens (Matthieu 1,18-24)

Lectures : Esaïe 7,10-14 ; 1 Pierre 1,10-12 ; Matthieu 1,18-24

Hantés par des souvenirs

Alors que nous nous trouvons à trois jours de la Veillée de Noël, nous allons nous faire visiter par quelques fantômes, par la mémoire de celles et ceux qui nous ont précédés.

Car c’est bien ce qui arrive à Joseph, ce mari qui doit faire face à cette situation très désagréable : Marie, sa future épouse, est enceinte. De toute évidence l’enfant n’est pas de lui – c’est un problème. Cela place Joseph face à des choix douloureux.

Et Joseph fait ce rêve – un rêve qui va changer le cours des choses, et de manière radicale.

Ce rêve est vraiment étrange. D’un côté c’est un rêve qui parle d’événements à venir – le salut du peuple – mais de l’autre côté il nous plonge dans le passé. 3 noms, 3 fantômes qui s’invitent dans le rêve de notre protagoniste.

C’est comme si ces apparitions possédaient la clef pour faire avancer l’histoire de Joseph, pour comprendre ce qui est en train de se passer avec cette grossesse imprévue et ce qui va se passer avec la vie de l’enfant porté par Marie.

Ce sont des fantômes pour Joseph. Ce sont aussi des fantômes pour nous qui entendons cette histoire, et qui entrons dans ce moment du rêve.

Joseph

Le premier fantôme, c’est Joseph lui-même. En effet, ce nom est loin d’être anodin. C’est un nom qui est lié à l’idée de croissance ou de bénédiction, un nom bien connu dans le peuple hébreu. Joseph est l’un des douze fils du patriarche Jacob, un personnage qui sauve sa famille, mais de manière étrange. Un fils trahit par ses frères, vendu en esclavage aux Égyptiens, qui de fil en aiguille va en fait devenir la personnalité la plus puissante du royaume d’Égypte, au plus proche du pouvoir de pharaon. C’est ce qui lui permettra de sauver sa famille de la famine en l’accueillant dans le pays d’Égypte – quittant la terre promise, pour aller dans la terre du peuple qui le mettra en esclavage.

Les deux Joseph communiquent avec Dieu par les rêves et ont un lien avec l’Égypte : c’est en effet aussi en Égypte que notre Joseph, celui des évangiles, emmènera sa famille, alors que le roi Hérode cherche à faire tuer tous les jeunes enfants.

Ainsi avec son rêve, Joseph le charpentier de Nazareth se retrouve en présence de son homologue patriarche, appelé à faire des détours inattendus et imprévisibles pour permettre l’avenir du salut.

Emmanuel

Le deuxième fantôme, c’est celui d’Emmanuel. Ce nom qui signifie « Dieu est avec nous ». Un nom qui semble plein de promesses, plein d’espérance, rassurant d’une certaine manière. Un beau nom. Mais il a lui aussi une histoire bien particulière : vous avez entendu tout à l’heure les passages du livre d’Esaïe où ce nom est mentionné. On se trouve alors dans une situation géopolitique compliquée : le royaume de Juda est menacé par ses voisins directs, et il va faire appel à des grandes puissances (l’Égypte, l’Assyrie) pour s’en sortir. Face à ces stratagèmes politiques, le prophète Esaïe en appelle à faire confiance à Dieu – ce que le roi de Juda ne fera pas.

La naissance d’Emmanuel veut d’un côté être comprise comme un signe de la présence de Dieu face à l’adversité qui menace le peuple. Et en même temps, cette naissance est liée à une période de trouble importante pour le pays : la naissance de l’enfant ne signifie pas la venue de la paix – au contraire, après la défaite des ennemis, les grandes puissances auxquels le roi de Jérusalem s’est allié vont également se révéler être source de graves problèmes pour le pays. Avec Emmanuel , Dieu qui est présent dans la catastrophe qui va affliger le peuple élu – et la catastrophe va bien se produire.

Lier la naissance de l’enfant illégitime à « Emmanuel » est donc pour le moins ambivalent : présence salvatrice de Dieu certes, mais annonce de troubles aussi.

Jésus/Josué

Vient maintenant le dernier fantôme qui hante le rêve de Joseph : le nom de ce fils qu’il est appelé à reconnaître. « Jésus » signifie « Dieu est / donne le salut ». Là aussi, un beau nom. Mais ce nom, comme les deux précédents, a lui aussi un héritage lourd : en hébreu Jésus se dit « Josué ». Et Josué ce n’est pas n’importe qui dans l’histoire d’Israël.

Successeur de Moïse à la tête du peuple, c’est lui qui va mener la conquête de la terre promise. Chef religieux et chef militaire tout à la fois, au nom de « Josué » sont aussi associées certaines des pages les plus sombres et sanglantes de l’histoire d’Israël – ce qui est décrit dans le livre de Josué relève en effet du nettoyage ethnique et non d’une installation pacifique et bienveillante. Et en même temps : c’est bien avec ce personnage que l’errance du peuple d’Israël trouve un terme, qu’il atteint une terre où vivre et s’installer. D’une certaine manière : c’est avec lui que les promesses de salut s’accomplissent.

Et voici que Joseph doit affubler cet enfant de ce nom. Un enfant qui sera loin de réaliser le salut à la manière de son homologue antique – un enfant qui ne vaincra pas en mettant à mort ses ennemis, mais en appelant à les aimer, jusqu’à en mourir sur une croix.

La promesse des fantômes

Joseph, Emmanuel, Josué – trois fantômes qui viennent comme hanter cet homme trompé, qui est en même temps appelé à accueillir un enfant qui n’est pas le sien dans sa propre lignée.

Joseph : le nom pour un chemin de croissance qui nous amène ailleurs que là où on l’attendrait ; Emmanuel : le nom de la présence de Dieu au cœur de la catastrophe ; Josué : le nom de la victoire ultime – mais à quel prix ?

Joseph, le charpentier, lui, se trouve sur le point de bascule vers une naissance qui le met profondément en difficulté, vers une naissance qui change tout. Et voilà que ces noms, aux résonances pour le moins étranges et peu évidentes, viennent le hanter. Et ça va marquer sa décision : il fait le choix de l’accueil, du saut dans le vide – il s’engage pour la vie de cette enfant et de sa mère.

Pour celui ou celle qui connaît la suite de l’histoire, qui croit peut-être aussi à l’importance de ce que ce Jésus de Nazareth est venu apporter et accomplir dans le monde, peut-être que ces noms et l’héritage qu’ils charrient paraîtront porteurs d’espérance, pleine de sens. Mais j’imagine mal les pensées qui ont dû se bousculer dans la tête de Joseph à la suite de son rêve. Dans quoi est-ce que je m’engage ? À quelle vie est promis cet enfant ?

La mémoire est porteuse d’espérance, mais aussi de troubles. Comme le dit la première lettre de Pierre : ce n’est pas pour eux mais pour vous que les prophètes ont dit ce qu’ils ont dit, fait ce qu’ils ont fait. Peut-être en allait-il de même pour Joseph, au seuil de cette naissance. Je ne vois pas bien ce qu’il aurait pu comprendre à la suite de son rêve. Mais en accueillant cet enfant, il pose un geste d’amour, d’espérance et de confiance et non de crainte ou de replis. Un geste qui changera tout pour la suite – qui se trouve au départ de l’histoire dans laquelle nous nous trouvons nous, aujourd’hui.

Et je crois que c’est aussi à ce geste que nous sommes invités au point de passage qui nous mène à Noël, à ce moment où nous fêtons l’entrée de Dieu dans le monde – une entrée pour notre bien, pour notre bonheur : prendre au sérieux les fantômes qui se rappellent à nous lorsque nous sommes confrontés à un passage de cap, entendre la promesse qu’ils murmurent de façon confuse et imprécise, et avancer avec amour et confiance : espérer.

Grizabella

Il y a un dernier nom qu’il faut que je mentionne : celui de Grizabella. Ce nom n’est pas biblique. C’est le nom d’un chat l’un des personnages principaux de la comédie musicale Cats. La Concorde m’a en effet tendu la perche ici, en proposant d'interpréter le morceau Memory, celui chanté par Grizabella. Et il faut qu’on en parle de ce fantôme.

Grizabella a un rôle crucial dans Cats : autrefois belle, symbole de glamour, elle est maintenant vieille et décrépie. Une paria parmi les chats.

Memory joue sur la nostalgie d’un temps de bonheur passé, mais aussi l’espérance d’un renouveau. C’est un chant qui intervient plusieurs fois dans la pièce. Et c’est avec ce chant que Grizabella sera finalement réintégrée dans la tribu – notamment parce qu’en cours de route elle est soutenue par un autre chat, la plus jeune de la tribu, qui mêle sa voix à la sienne, alors qu’elle semble abandonner.

Dans cette chanson autour de la mémoire, le passé présente deux faces : avec une face, il enferme, avec l’autre il ouvre l’avenir et permet d’accéder à une réalité encore plus belle, vivante et vibrante.

Ouverture

Donc oui, juste avant Noël, au point de passage vers la venue de Dieu dans le monde, c’est peut-être normal que certains fantômes viennent nous visiter – Charles Dickens l’avait lui-même bien illustré dans son célèbre conte Un Chant de Noël. Et peut-être que c’est ça l’enseignement du rêve de Joseph : non pas de craindre ces fantômes, mais d’embrasser la promesse qu’ils murmurent, et ainsi, peut-être leur donner accès à un accomplissement qu’eux-mêmes n’ont jamais pu goûter.

Comme Grizabella, Joseph se tient seul, loin des évidences et des chemins faciles, hanté par la mémoire d’un temps définitivement passé. Et pourtant, c’est là, dans le clair-obscur de ce moment, au point de bascule, que quelque chose de neuf va naître. La promesse murmure. Joseph fait le choix d’aimer, de faire confiance. Et l’histoire, la vraie, peut commencer.

Amen

14 décembre 2025 | Olivier Rosselet

Préparer le chemin dans le désert (Matthieu 11,7-11)

Lectures : Prophète Esaïe 35,1-10 ; Evangile selon Matthieu 11,7-11 ; Lettre de Jacques 5,7-10

Le désert

Le désert. Tant de choses merveilleuses et importantes ont lieu dans le désert, nous avons besoin de savoir à quoi ça ressemble.Ce matin, nous ne pouvons pas avoir tout le désert dans l'église, alors imaginez que j'aie un peu de sable devant moi, sur lequel je passe lentement la main.

Le désert est un endroit dangereux. Il bouge tout le temps, alors c’est difficile de savoir où vous êtes. Il y a peu d’eau, alors vous avez soif et vous pouvez mourir si vous ne trouvez pas d’eau. Presque rien ne pousse là-bas, alors il n’y a presque rien à manger. Durant la journée, il fait chaud et le soleil brûle la peau. La nuit, il fait froid. Quand le vent souffle, le sable nous agresse, brûle la peau quand il vous touche. Les gens portent beaucoup de vêtements pour se protéger du soleil et du sable qui vole. Le désert est un endroit dangereux. Les gens ne vont pas dans le désert, sauf s’ils le doivent.

Au catéchisme, c'est de cette manière que je commence à raconter l'histoire d'Abraham et Sarah avecGodly Play. C'est dans le désert que commence l'histoire du peuple de Dieu. Abraham et Sarah partent en direction de Canaan en affrontant le désert.

- C'est aussi dans le désert que Jean-Baptiste prépare le "chemin de Dieu". (Es.35.8).

- Le prophète Esaïe, lui, appelle le désert à se réjouir et à se couvrir de fleurs.

Patience

Nous traversons tous nos déserts: La fatigue, le deuil, la maladie, la déception, l'usure, la solitude, le doute. Nos déserts ne sont pas faciles à vivre. Parfois ils durent longtemps, on n'en voit pas la fin.

- Frères et soeurs, soyez patients ! Nous dit Jacques. le Seigneur vient! Regardez le cultivateur. Il attend avec patience les belles récoltes de la terre.

Parfois nous sommes comme la terre en ce mois de décembre, dure, rien ne pousse, il y même parfois un peu de glace ou de neige qui la recouvre. On peine à regarder plus loin, à croire que ça ira mieux demain. Et pourtant, d'ici quelques mois, les récoltes seront belles ! Frères et soeurs, soyez patients! nous dit Jacques.

Il y a quelques années, alors que je prêchais sur les mêmes textes qu'aujourd'hui, je partageais mon mal-être : J'avais perdu mon papa durant l'année, mon collègue jeunesse était en burn-out, notre Eglise vivait de grosses tensions en son sein, des amis proches se battaient contre un cancer. Vraiment, je peinais à voir le désert fleurir.

Aujourd’hui, je vous rassure, je vais bien. Le collègue Jeunesse remet gentiment le pied à l'étrier en proposant des "Holy Games", des week-ends de jeux de société à la montagne. Notre Eglise, bien qu’en pleine mutation, confrontée à des défis importants, offre un bon climat de travail, elle est confiante :

J’ai participé d’ailleurs mardi passé, à une rencontre à Crêt-Bérard ou notre Eglise invitait tous ses salariés, ministres et laïcs, à se retrouver pour passer un moment ensemble. L’atmosphère était belle, les personnes présentes étaient heureuses de se retrouver, d’échanger, de prendre des nouvelles des uns et des autres. Un beau moment de fraternité et de communion.

Oui, aujourd’hui, je vois le désert fleurir, et j'en suis reconnaissant.

Préparer le chemin

Pour ceux qui traversent un désert, comme pour ceux qui vont bien, Jésus nous encourage à préparer un chemin. Jean-Baptiste était le messager annoncé par les prophètes. Il a préparé le chemin pour Jésus. Et il ne l'a pas fait dans une prairie fleurie !

Esaïe nous l'annonce: Il y aura une route qu'on appellera "chemin de Dieu". Nous sommes tous appelés à y participer.

Une route, vous le savez, ne se construit pas d'un claquement de doigt. Regardez la route de la gare à Tolochenaz, celle qui descends sur le lac, on attend impatiemment que les travaux soient terminés. Pourtant les ouvriers bossent dur. A nouveau, il faut être patient. Il faut du temps pour construire une route.

Comment se concrétise cette route que Dieu m'appelle à préparer ?

- Il y a déjà tout ce que nous laissons à nos enfants, nos petits-enfants. Nous avons des choses à transmettre, des convictions, des valeurs. Le but n'est pas qu'ils prennent la même route que nous, mais nous pouvons les aider à construire une route qui se dirige vers le soleil levant !

- La prière est une belle manière de préparer le chemin aussi. Remettre à Dieu toutes choses, et les personnes que nous avons à coeur. Et parfois, comme le cultivateur, il faut savoir aussi être patient.

- Le culte de l'enfance, le catéchisme sont aussi une route que nous préparons pour nos enfants, nos jeunes. Nous leur faisons découvrir un Dieu qui nous aime, qui intervient dans notre histoire.

- Chaque jour, nous pouvons témoigner de la foi qui nous anime. Faire découvrir un chemin à ceux qui passent à côté sans le voir.

- Eglise 29 prépare également un chemin neuf à celles et ceux qui sont en recherche, qui peinent à s’y retrouver.

Comme le dit Jésus, pas besoin d'être grand, d'avoir fait la théologie, ou d'avoir la parole facile pour préparer le chemin. Le plus petit dans le Royaume des cieux et plus grand que Jean-Baptiste.

- D'ailleurs en ce temps de l'Avent, on ne compte plus les Noëls: Les Noël de société, les Noëls villageois, les Noël en famille. Tous ces Noëls construisent un chemin vers Jésus, parfois de manière très discrète. Les enfants sont souvent les premiers à prendre la parole, à chanter, à jouer sur une scène. Les "petits", comme les appelle Jésus, eux-aussi préparent le chemin pour Jésus.

Jésus comme "Juge"

"Le royaume des cieux est proche", nous dit Jean-Baptiste. L'apôtre Jacques le dit un peu différemment: "Voici le juge, il est à votre porte". Le "Juge". En parlant de Jésus à Noël, On préfère parler d'un enfant, d'un sauveur, que d'un juge. Mais en y regardant de plus, les juges, dans la Bible, sont des personnes qui ont accompagné les Hébreux lorsque le peuple s'est établi en terre promise. Grâce à Jésus, nous aussi nous sommes en train de nous établir en Terre promise, et Jésus nous en ouvre le chemin.

Lorsque les Hébreux commencent à habiter en Terre promise, les juges sont désignés par Dieu pour délivrer les tribus en difficulté. Souvent, ces différents groupes se sont éloignées de Dieu et les juges sont chargés de rétablir leur relation avec Dieu. Pour accomplir leur mission, les juges reçoivent l'Esprit de Dieu, c'est à dire une force qui vient de Dieu lui-même.

Dans ce sens, oui, Jésus est un juge. Il vient nous délivrer, il vient rétablir notre relation avec Dieu.

Conclusion

En ce temps de l'Avent, nous préparons un chemin à Jésus, Jésus qui est lui-même le chemin qui nous mène à Dieu.

Que je traverse un désert, ou une prairie fleurie, quelle que soit ma place devant Dieu, je suis appelé, je suis appelée, comme les juges de l'Ancien Testament, comme Jean-Baptiste, à rétablir la relation entre les hommes et Dieu. Pour cela, il n'est pas nécessaire que je déplace des montagnes, mais que je le vive simplement, humblement, comme les enfants de Noël, comme le bébé dans la crèche.

30 novembre 2025 | Olivier Rosselet

L'Avent, la venue d'un nouveau monde

Lectures : Daniel 7,13-14 ; Matthieu 24,36-44 ; Romains 13,11-14a

1er dimanche de l’Avent

J’aime ce temps de l’Avent. On entre dans une nouvelle année avec Jésus. Ce soir des centaines de feu dans le canton annonceront la venue prochaine de notre Sauveur. Des chœurs, des chorales se préparent à chanter Noël. Nos villages dressent des sapins sur les places, dans nos églises. On prend rendez-vous avec nos proches, nos amis, nos familles pour se revoir, être ensemble. Alors bien sûr, l’agenda est un peu chargé, mais on entre dans un temps à part, qui change notre quotidien.

C’est bien ce que le Christ est venu faire en choisissant de naître au milieu de nous : changer notre quotidien, le remplir de sa lumière, nous offrir des rencontres, nous remettre debout à l’image de ces sapins qui se dressent dans nos villages.

Puissance prématurée en ce temps de l’Avent ?

Les textes proposés ce matin parlent tous de la venue du Christ. Mais d’une venue dans la gloire, dans la puissance. Lorsqu’il viendra, il n’y aura pas de doute, ça se saura. Pas besoin de chercher une humble crèche dans une bourgade perdue, dans un pays que personne ne connaît.

Le livre de Daniel nous décrit un homme arrivant dans les nuages. Cet homme reçoit gloire et puissance. Son règne n’a pas de fin.

Dans Matthieu, l’arrivée du Christ est synonyme d’un monde nouveau, d’une nouvelle Création.

L’apôtre Paul, lui, nous dit que le jour va bientôt se lever.

Ces puissantes manifestations de la venue de Jésus ne doivent pas nous inquiéter, nous faire peur, ou nous figer telles des statues de sel. Toutes ces manifestations sont des promesses pour demain, pour un temps où le mal, la misère, la nuit, la guerre n’existeront plus. Le temps de l’Avent est là pour accueillir cette promesse, nous y préparer et témoigner de la lumière.

Veiller

« Je continue de regarder », dit le prophète Daniel. Au milieu de la nuit, Daniel regarde. Daniel pourrait dormir, mais il regarde, et il voit, nous dit le texte. Il voit un homme qui vient dans les nuages. Cinq siècles avant la venue de Jésus, Daniel prophétise la naissance de Jésus et son règne.

Comme pour Daniel, Dieu nous parle aussi, Dieu se révèle. Il a des choses à nous transmettre, gardons nos sens en éveil. Durant ce temps de l’Avent, cette période de l’année où les nuits sont les plus longues, Dieu m’encourage à regarder. C’est dans la nuit que Jésus a choisi de venir au monde. C’est dans la nuit que Daniel regarde, scrute, veille et voit ! Dieu nous encourage à garder les yeux ouverts, malgré la nuit, malgré les difficultés, malgré la fatigue, malgré l’impatience, malgré nos doutes. « Veillez ! », Nous dit Dieu, « je viens bientôt ».

Au milieu de la nuit, les rois mages ont gardé les yeux ouverts et ont vu une nouvelle étoile. « Les gens de tous les peuples, de tous les pays, et parlant toutes les langues se mettent à le servir » raconte Daniel. Les rois mages en sont un bel accomplissement. Et c’est toujours une promesse pour aujourd’hui. La venue du Christ concerne toute la planète, pas que les humains, mais la Création tout entière !

Tout doit disparaître !

Nous lisons dans Matthieu que l’ancienne terre doit passer, comme au temps de Noé, pour faire place à une nouvelle terre. La venue de Jésus est semblable à une nouvelle Création. On efface tout et on recommence. A l’époque de Noé, Dieu avait tout détruit.

« Tout doit disparaître », c’était vendredi, le « Black Friday ». Jour de soldes, jour de vente à outrance, jour de tous les excès. Achetez ! Tout doit disparaître, pour faire place aux nouvelles tendances.

Mais après le déluge, Dieu a promis à Noé et à toute la création que plus jamais il n’anéantirait la Terre. Pour se rappeler sa promesse, Dieu a inscrit dans le ciel un grand arc, horizontal, un arc qui tire vers le ciel, un arc inoffensif. Déjà à l’époque, Dieu a transformé les armes et les a mises en pleine lumière. Il n’était plus question de tout faire disparaître. Beaucoup plus tard, Esaïe évoquait un temps où Dieu transformerait les épées en pioches, les lances en faucilles. Dieu est un Dieu de paix.

A Noël, ce n’est pas une inondation, ne n’est pas des explosions qui permettent l’émergence d’une nouvelle terre, c’est l’incarnation d’un petit d’homme. La venue de Dieu au milieu de nous, fait naître une nouvelle Terre. Plus de déluge, Dieu l’a promis.

Semer et récolter

Temps de l'Avent, temps à part. Temps pour échanger nos épées contre des pioches, nos lances contre des faucilles. Témoigner du Christ a des effets concrets. L'énergie pour se battre, faire la guerre, tuer; toute cette énergie le Christ la transfigure pour nourrir la planète, partager, récolter, promouvoir la vie. Ce temps de l'Avent dans lequel nous entrons, est comme un miroir qui nous montre ce que sera le paradis.

Des « pioches » et des « faucilles ». Les outils parlent d'eux-mêmes. La pioche permet de préparer le terrain, de retirer les pierres et tout ce qui empêche les graines de germer, de grandir, et de donner du fruit. L’Evangile de Matthieu parle d’ignorance, d’insouciance, d’indifférence de la population. Aujourd’hui aussi, on ne sait plus qui est Dieu, qui est Jésus, ce que représente Noël. Dieu nous appelle à être jardinier de cette terre ingrate, à veiller, à rester debout et à préparer toutes les personnes que nous côtoyons à accueillir la bonne nouvelle.

La faucille, elle, est un outil de récolte. Malgré la terre ingrate, bien des fruits sont là, les épis sont mûrs, le blé est doré. Il n'attend plus que d'être coupé et être mélangé à d'autres grains pour nourrir le monde. Ces épis bien lourds, c'est les jeunes de nos Eglise impatients de pouvoir s'engager à la suite du Christ. C'est des paroissiens, des amis, des voisins qui ont soif de partager leur foi, de la vivre. Que le temps des semailles ne nous fasse pas oublier le temps de la récolte.

Nous ne devons pas, comme Noé, construire notre arche, inaccessible, dans lequel les élus seront sauvés, et où tous les autres restés à l'extérieur périront. Aujourd'hui, ce n'est pas une arche que nous devons dresser devant nous, c'est une petite crèche, autour de laquelle les gens du monde entier sont appelés à se rassembler. Le Dieu tout puissant, un éclair dans la main droite à l'image de Jupiter, se fait petit d'homme, fragile. La puissance, le jugement, la colère, font place au pardon, à l'amour, à la tendresse.

C'est petit, une crèche, discret. On risque de passer à côté sans s'arrêter. C'est pourquoi Dieu me demande de veiller. De garder les yeux ouverts, le cœur ouvert. Le Seigneur vient, et il est déjà là.

Amen

23 novembre 2025 | Olivier Rosselet

Eglise 29, un nouveau règne (Luc 23,39-43)

Lectures : 2 Samuel 5,1-4 ; Evangile selon Luc 23,39-43 ; Colossiens 1,17-20

Transition

Ces trois textes nous présentent un nouveau règne, que ce soit celui du roi David ou celui de Jésus-Christ. Ces trois textes nous parlent d’un passage, d’un avant et d’un après.

En ce dimanche, nous vivons également une transition. Avec Eglise 29, nous allons découvrir ce que pourrait être notre future paroisse, nous allons décider si nous allons de l’avant ou si nous préférons attendre. Les trois textes de ce matin peuvent nous éclairer, nous offrir des pistes.

1 Onction de David

J’ai redécouvert le récit de David qui devient roi, suite à Saül. David, à ses débuts, est plus proche d’un chef de guerre que d’un grand roi. Sept ans auparavant, suite à la mort de Saül, David avait été consacré roi par la tribu de Juda. Cela se passait déjà à Hébron. Aujourd’hui, sur ce même Mont Hébron, où sont enterrés Abraham et Sara, Isaac et Rébecca, Jacob et Léa, ainsi que Joseph, David est consacré roi de tout Israël. Il reçoit l’onction de la part de Dieu, et rapidement Jérusalem va devenir la capitale d’Israël.

« Hébron » rappelle le passé d’Israël, ses racines, les patriarches et les matriarches y sont enterrés. C’est le pays que Dieu a donné à Abraham. Ce n’est pas pour rien que David est consacré roi dans cette ville à 30 km au Sud de Jérusalem, la plus haute ville de Palestine, à environ 1000 mètres d’altitude. Le nouveau roi ne part pas de rien. Il est précédé, il construit sur du solide.

Eglise 29 s’enracine également dans le passé. Notre Eglise n’est pas née de la dernière pluie. Elle a une histoire. Nous en faisons partie, nos parents, nos grands-parents aussi. Eglise 29 ne fait pas table rase du passé, elle l’accueille et se construit avec.

Revenons à David. Son royaume s’agrandit. Après avoir régné sur Juda pendant 7 ans, David règne sur tout Israël. Notre paroisse va également voir sa surface augmenter. Mais nous avons notre mot à dire, comme au temps de David. Les habitants viennent chercher David, les Israélites viennent à lui et lui disent : - Nous sommes de la même famille que toi. David est pourtant de la tribu de Juda, mais son Royaume s’étendra sur les douze tribus d’Israël, avec leur accord. Les habitants des autres tribus se rappelle que Dieu avait dit de David : - C’est toi qui seras le berger d’Israël, mon peuple.

Avec Eglise 29, le territoire de la paroisse sera plus grand, plus étendu, et j’aime cette phrase pleine de confiance de la part des Israélites : - Nous sommes de la même famille. Avec les nouveaux villages de la paroisse, nous apprendrons à mieux nous connaître, comme nous avons déjà commencé à la faire lors des cultes Nomades par exemple. Nous rencontrerons de nouvelles personnes, nous formerons un seul peuple. Et puis, comme pour David, je veux croire que Dieu a préparé toute chose. Sa parole nous accompagne

Le règne de David, comme celui de Saül précédemment, durera

40 ans. 40, dans la Bible c’est le signe d’un passage, d’une transition, d’un changement important. Le déluge à l’époque de Noé dure 40 jours, l’exode des Hébreux en vue de la terre promise dure 40 ans, la tentation de Jésus dans le désert dure 40 jours. 40 jours également séparent la résurrection du Christ de l’Ascension. Le chiffre 40 ouvre vers des lendemains de promesses.

Eglise 29 nous ouvre un avenir différent. Il n’y pas que les frontières qui vont bouger, il faudra adapter nos cultes, sans baisser leur fréquence, imaginer de nouveaux projets pour toucher la population active, faire place à la jeunesse qui n’est plus liée comme nous le sommes à un territoire. J’espère qu’il ne nous faudra pas 40 ans pour y arriver, mais cela demandera de la patience, de la confiance.

Enfin, David, pour devenir roi, a été oint, il a reçu de l’huile sur la tête pour être consacré, il a été mis à part pour Dieu.

Pour le futur de notre Eglise, nous aussi aurons besoin de recevoir la bénédiction de Dieu. De nous rappeler, que notre Eglise, avant d’être une institution, des frontières sur un territoire, ou un ensemble de bâtiments, l’Eglise est d’abord le fruit d’une bénédiction. Dieu s’est approché de nous il y 2000 ans, et depuis, il fait route avec nous. Il nous bénit, jour après jour. Comme David, l’Eglise a reçu une onction de la part de Dieu. Une manière de dire : - je t’aime, j’ai confiance en toi. Cette onction, chacun peut la demander aussi pour soi-même, et cela plusieurs fois dans une vie.

2 Tu seras avec moi

A propos d’onction, peut-être le savez-vous, mais le mot « Christ » veut dire « oint » en grec, et le mot « messie » signifie « oint » en hébreux. Jésus, suite à sa mort sur la croix et sa résurrection, est devenu le Christ, le oint de Dieu, le fils de David annoncé par les prophètes.

Lorsque Jésus était sur la croix, un des brigands à ses côtés lui avait proposé de descendre de sa croix pour fuir cette mort qui l’attendait. Mais Jésus a choisi de mourir, pour pourvoir renaître, pour devenir ce Christ qui nous accompagne jour après-jour. Pourtant la tentation était là. Pourquoi mourir alors que tu peux continuer de vivre comme avant ?

La question se pose aussi pour notre Eglise : Pourquoi mourir à cette église dans laquelle nous vivons depuis 25 ans (EAV), et bien plus encore ? Est-ce bien nécessaire ? La tentation est forte de vouloir rester comme on est, de ne rien toucher, de ne rien bouger. Mais le Christ, par sa mort et sa résurrection, nous encourage à avoir confiance et nous montre le chemin.

A l’image du bon larron, faisons confiance à Jésus. – Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ! Comme ce brigand, disons à Jésus : - je veux en être, je veux participer à cette vie nouvelle qui est devant moi, à cette Eglise nouvelle qui se construit. Ayons confiance, foi en l’avenir. Jésus accueille notre requête. Comme il a accueilli celle du bon larron en lui répondant : - Aujourd’hui, tu seras avec moi au paradis, Jésus me dit : - Tu en es déjà aujourd’hui. Oui, il est parfois nécessaire de mourir, pour renaître, pour ressusciter avec le Christ, pour se laisser conduire par lui sur des chemins nouveaux.

3 Jésus est La tête de l’Eglise

Je termine en remettant l’Eglise au milieu du village, ou plutôt le Christ au milieu de l’Eglise. On connaît la lettre de Paul aux Corinthiens qui décrit l’Eglise comme le corps du Christ. On peut être l’œil, le pied, la main. Chaque membre, chaque partie du corps est nécessaire.

Dans sa lettre aux Colossiens, Paul ajoute un élément à cette belle image du corps : la tête. Et cette tête, c’est Jésus lui-même. La tête, ce n’est ni le Conseil synodal, le synode, le Conseil paroissial, ou encore les ministres. La tête de l’Eglise c’est le Christ. C’est lui qui conduit, qui coordonne, qui était là avant, qui est là maintenant et qui sera encore là demain. Paul le dit : tout ce qui existe ne tient que par lui ! Eglise 29 n’avance pas à l’aveugle, elle est accompagnée, elle est portée.

16 novembre 2025 | Elio Jaillet

Culte du souvenir (Ephésiens 1,9-10)

Lecture : Lettre aux Ephésiens 1,9-10

« Dans sa bienveillance, Dieu nous a fait connaître son projet de salut, celui qu’il avait décidé par avance de réaliser par le Christ. Ce projet, que Dieu conduira à son accomplissement à la fin des temps, consiste à rassembler tout ce qui est dans les cieux et sur la tête sous une seule tête, le Christ » (Éphésiens 1,9-10)

Et si c’était vrai. Imaginez-le, une seule seconde : et si c’était vrai. Et si on laissait tomber notre scepticisme d’usage, notre méfiance quotidienne – tout à fait justifiée par ailleurs, on s’entend. Et si on laissait à cette vérité prendre toute sa place. Et si c’était vrai.

Vrai non pas juste maintenant, dans ce moment fugace où nous nous sommes rassemblés et où je vous parle. Vrai, non pas le temps que nous prêtons attention, à ces phrases, à cette idée, le temps que nous nous en rappelons – éventuellement. Oui, et si c’était vrai au-delà de nous. Au-delà de ce que nous pouvons ressentir, et expérimenter, de ce qu’on nous a raconté, de ce qu’on a entendu, au-delà de ce que nous sommes prêts ou non à croire, au-delà de notre capacité à accueillir et à intégrer, à oublier ou à ignorer.

Et si c’était vrai que tout, vraiment tout, est placé dans une clarté éternelle, une lumière qui nous montre les choses telles qu’elles sont en toute vérité, une lumière qui nous montre ce qui va rester et qui a toujours été, par-delà les errances et les tribulations de nos vies, par-delà la mort elle-même.

Une clarté éternelle qui n’est pas un jugement froid, lucide, équilibré. Mais un amour plein et entier, inconditionnel. Qui a touché des visages, guérit des blessures, qui a ri, qui pleuré. Non pas une lumière glaciale, qui gèle tout dans une éternité sans mouvement, statique, mais une vibration chaleureuse qui fait circuler, qui partage et se partage elle-même.

Un amour qui ne retient rien, mais qui donne tout. Un amour qui abolit toute prétention de souveraineté, qui laisse le mal derrière lui, un amour qui fait vivre, un amour juste. Un amour qui ne veut être solitaire, mais qui aime jusqu’aux confins de l’univers – de la plus petite bactérie aux nébuleuses, du plus sombre au plus clair, de l’être le plus honorable à l’être le plus misérable.

Et si c’était vrai que nous avions notre place, nous aussi, dans cette clarté, dans le partage de cet amour. Que nous n’en sommes pas uniquement les spectateurs, mais que nous sommes nous aussi pris dedans – que nous avons toujours-déjà été pris dedans. Une clarté éternelle où nous sommes là, nous aussi. Où nous avons notre place, entièrement, telle que nous sommes, corps-âme-esprit, avec notre histoire et nos émotions. Où nous ne sommes pas seuls. Où nous sommes avec tout ce qui a respiré, existé, dans ce monde – ce qui a été vu et entendu, mais aussi ce qui a été ignoré ou oublié. Mais aussi tout ce qui sera que nous ne soupçonnons pas encore.

Et si c’était vrai – que cette éternité transparaît dans notre temps, que cette attraction de toute chose par l’amour et la lumière n’est pas un secret bien gardé, mais qu’elle vient encore et encore à nous. Qu’elle ne se cache pas, mais qu’elle se révèle.

Alors je peux commencer à voir toute chose dans cette clarté.

Dans ce qui est obscur et confus, il y a une lumière qui cherche mon regard, une voix éternelle qui appelle mon écoute. Face à ce qui me menace et me fait peur : je peux me tenir, peut-être avec crainte et tremblement, mais sans aller à ma perte. Parce que je suis, j’ai été, je serai dans cet amour qui m’a voulu.

Je peux regarder en arrière et découvrir les traces de cet amour – et je peux regarder en avant : là où tout se rassemble, là où nous nous retrouverons tous et toutes, au-delà de nos souffrances, de nos enfermements, de nos oublis et de nos amertumes.

Je peux regarder et voir : là – tu es là, toi. Lumineux, entier.

Amen

9 novembre 2025 | Olivier Rosselet

"No time, no phone" (Marc 1,12-15)

Lectures : Psaumes 104 ; Evangile selon Marc 1,12-15

PERDU

- Alors… Quelle heure est-il , à votre avis ? … Sans nos montres et nos portables, on se sent un peu tout nu, exposé, un peu perdu. On perd ses repères. Il faut se faire à nouveau confiance.

Le temps n’est plus compté, minute après minute, heure après heure. Nous ne recevons plus en temps réel des nouvelles de ceux qu’on aime. Il faut attendre, avoir de la patience. Accepter de ne pas tout savoir sur le moment. Nous aurons des nouvelles lorsque nous recevront une lettre, lorsque nous nous reverrons, ou lorsque des proches nous parlerons des personnes qui nous sont chères.

Plus de réseaux sociaux, plus de messageries, plus d’applis. Plus moyen de faire une photo pour garder un souvenir, de chercher une info sur Google, ou de se repérer dans l’espace avec mon GPS.

Où suis-je !

Je suis dans les mains de Dieu !

Oui, durant ce week-end, vous les jeunes, sans votre portable, j’imagine que vous étiez parfois désemparés, et pourtant, à la fin de ces trois jours, vous disiez : “Tout le week-end était un moment spirituel.” Une manière de dire, que vous étiez dans les mains de Dieu.

TENTÉ

Lorsque Jésus a été entrainé dans le désert par le St-Esprit, lui aussi a dû abandonner tous ses repères. Une manière de se retrouver dans les mains de Dieu, sans autres possibilité que de s’en remettre à lui totalement. Il s’est retrouvé comme vous avec les bêtes sauvages autour du chalet, des vaches peut-être aussi … Jésus se retrouve dans la situation d’Adam et Eve dans le jardin d’Eden, entourés d’animaux. Le diable, comme avec Adam et Eve, va essayer de faire tomber Jésus, mais cette fois, le diable tombe sur plus fort que lui. Jésus résiste.

Comment avez-vous fait ? Vous les jeunes, pour résister à la tentation d’aller rechercher vos portables dans le carton ? Le fait d’être plusieurs, ça aide, bien sûr. Seul cela aurait été plus difficile. Mais bravo. Je ne sais pas si vous avez prié ? la Bible ne dit pas non plus si Jésus a prié. On peut l’imaginer. On sait par contre que l’initiative venait de l’Esprit Saint. Qui sait, pour vous les jeunes, si ce n’est pas aussi l’Esprit Saint qui vous a mis en route pour organiser ce week-end « no time, no phone ». Il ne vous pas laissé tout seul. La Bible dit que des anges servaient Jésus. Oui, Dieu prend soin de ses enfants, il nous accompagne, nous porte, nous envoie ses anges.

EMERVEILLÉ

Pendant 3 jours, - le temps pour ressusciter - vous les jeunes, avez renoué avec la Création, vous avez retrouvé les temps de l’émerveillement, de l’adoration. Comme au commencement du monde. Comme Jésus avec les bêtes sauvage. C’est pourquoi nous avons lu quelques versets du psaume 104. Ce psaume qui magnifie la Création, qui dit combien elle est belle, combien Dieu l’aime et en prend soin. Durant ces trois jours, vous avez profité de la nature, du vent qui souffle, des chants d’oiseau, des couleurs de l’automne, vous avez dansé parmi les feuilles mortes, vous avez vu le soleil se coucher à l’horizon.

ACCOMPLI

Sans montre, sans repère du temps qui passe si ce n’est le jour et la nuit, la position du soleil et des étoiles, vous les jeunes, avez réappris à vivre le moment présent, à l’apprécier, sans vous dire, dans 30 minutes, c’est l’heure du repas, dans 1 heure, il y telle ou telle activité, j’ai juste le temps de faire encore ça. Non, vous avez pu vous déconnecter du temps qui passe pour vous connecter au présent. C’est tellement rare de nos jours. Vous avez pu vivre un temps plein, un temps de qualité, un temps avec Dieu.

Jésus, après avoir été tenté dans le désert affirme : - Le temps est accompli, et le Royaume de Dieu est tout près de vous. Ce temps du Royaume, ce moment d’émerveillement, ne se vit pas seulement dans un chalet, sans téléphone, ou dans une parenthèse à part du monde. Il se vit ici, maintenant. Dans ce culte, dans une journée ordinaire. À tout moment, le Royaume de Dieu est proche.

Quand vous remettrez vos montres à la sortie, peut-être qu’elles ne marqueront plus seulement des heures, mais des moments de grâce. Des instants où l’on respire, où l’on bénit, où l’on s’émerveille. Le temps est accompli, le Royaume de Dieu est tout près de nous.